- 신행정수도에서 세종시까지

- 여는 글

- 국가백년지대계

- 사진으로 만나는 세종시史

- CONTENTS

- 세종로드 • 여정의 시작

- 세종로드 • 여정의 시작

- 세종로드• 여정의 시작

- 역사의 시작은 지금부터다

- 역사의 시작은 지금부터다

- 역사의 시작은 지금부터다

- 역사의 시작은 지금부터다

- 새로운 약속들(05~07)

- 새로운 약속들(05~07)

- 새로운 약속들(05~07)

- 새로운 약속들(05~07)

- 새로운 약속들(05~07)

- 새로운 약속들(05~07)

- 투쟁의 미학 • 화합과 소통

- 투쟁의 미학 • 화합과 소통

- 투쟁의 미학 • 화합과 소통

- 투쟁의 미학 • 화합과 소통

- '가로'로 만나는 세종시史

- 국민의 국민에 국민을 위한

- 국민의 국민에 국민을 위한

- 국민의 국민에 국민을 위한

- 국민의 국민에 국민을 위한

- 국민의 국민에 국민을 위한

- 도시건설의 첫 단추를 채우다

- 도시건설의 첫 단추를 채우다

- 도시건설의 첫 단추를 채우다

- 반만년 역사 문화도시 세우다

- 반만년 역사 문화도시 세우다

- 반만년 역사 문화도시 세우다

- 환경사람기술 세바퀴 생태도시

- 환경사람기술 세바퀴 생태도시

- 환경사람기술 세바퀴 생태도시

- 환경사람기술 세바퀴 생태도시

- 환경사람기술 세바퀴 생태도시

- 신행정수도~세종시

- 참고자료

- 우여곡절과 상전벽해의 세종시

- 세종시가 가져온 삶의변화

- 신행정수도 & 세종시

- 조선•동아일보 규탄성명서

- 금강을 와서 보라

- 세종시 출범 5주년 영상

- 세종시가 특별한 이유

- 음악저널•브라스밴드 메카

도시건설의 첫 단추를 채우다

세종시건설에서 지난 10년은 '틀 세우기' 과정이었다.

처음으로 시도되는 중차대한 국책사업인 만큼 도시계획의 지침인 법률이 완비되었고, 모든 행정부처와 각계각층의 전문가가 기본 설계작업에 참여하였고, 복잡한 건설이 숨 가쁘게 추진되었다.

과정에서 간혹 차질을 빚기도 했으나 중앙행정기관과 국책기관은 안정적으로 이전을 마쳤다.

행정중심복합도시•도농복합도시로서 균형발전에 부합하는 목표와 비전을 세웠고, 입지선정을 비롯한 주민보상의 과정은 세계가 놀랄 만큼 원활하고 신속했다.

건설의 모든 과정에서 수많은 분야의 공모전을 개최함으로써 온 국민이 세종시 만들기에 참여하는 효과를 불러일으켰다.

또한 세종시의 정체성을 살린 획기적인 도시구조 아래 개성적이고도 친환경적인 건축물이 세워졌다.

세종정부청사를 비롯한 공공시설과 주택•다리•편의시설은 현재 아름다운 자태를 뽐내며 관광객을 불러들이고 있다.

이제 2단계 건설 과정에 접어든 세종시는 도시의 농촌이 더불어 잘사는 정책, 충청권 전체가 발전하는 정책 개발에 골몰하고 있다.

상생발전을 통한 자족도시를 달성함으로써 대한민국의 오랜 숙원과제인 지방분권의 시대를 개척할 것이다.

1. 시민정책, 세종대왕 평행이론

세종대왕이 남긴 어록 중에 '후일지효(後日之效)'라는 말이 있다.

'훗날의 효과'라는 이 말에는 '시작은 미미하나 끝은 창대하다'라는 뜻이 담겨있다.

오늘날 한국인이 가장 존경하는 왕으로 세종대왕이 평가받는 이유는 수많은 '후일지효'의 사업들을 펼쳤기 때문일 것이다.

그 중에서 우리에게는 많이 알려지지 않은 국가사업이 하나 있다.

바로 오늘날 압록강과 두만강을 잇는 한반도의 북쪽 국경선을 확고히 하는 군사정책이다.

세종대왕 재위 초기, 조선의 북방지역은 여진족의 잦은 침략에 시달리고 있었다.

그러잖아도 고구려와 발해의 고토(故土)를 회복하고자 하는 포부를 지니고 있던 세종대왕은 영토를 사수하기 위해 평안도 일대에 최윤덕을, 함경도 일대에 김종서를 보내어 여진족을 토벌했다.

그리고 각각 4군(四郡)과 6진(六鎭)을 설치하여 변경지역을 다스리도록 하면서 남쪽지역의 백성 1만 5,000여명을 세 차례에 걸쳐 이주시켰다.

재위 15년째인 1433년 겨울부터 4년간 이루어진 사민(徙民) 정책이었다.

여진족의 위협은 계속되었고 백성들은 이주를 꺼려했다.

이에 일부 관리들은 방어기지에서 후퇴해야 한다고 간언했지만 세종대왕은 그들의 주장을 일축하고 김종서에게 장문의 편지를 보냈다

"지금은 어려움이 있지만 훗날 좋은 성과를 거두지 않겠는가?" 하는 내용이었다.

이에 김종서는 "빠른 이룸을 구하지 마시고, 작은 이익을 귀히 여기지 마시며, 작은 폐단을 계산하지 마시기 바란다"는 답장으로 충성을 맹세했다.

사민정책은 성종 때까지 이어졌고, 그 결과 백성들은 척박한 땅을 고향으로 삼아 뿌리를 내리게 되었다.

당시 세종대왕이 사민정책을 철회했다면 오늘날 한반도의 북쪽지도는 달라졌을 것이다.

2012년 7월에 출범한 우리나라의 17번째 광역자치단체인 세종특별자치시 건설은 후일지효를 위한 현대판 사민정책이다.

물론 행정도시로 기획되었다는 면에서 그 목적이나 방식은 조선시대와 사뭇 다르다.

그러나 넓은 의미로 볼 때 국가의 균형발전을 위한 특단의 대책이었다는 점에서 두 사업은 흡사하다.

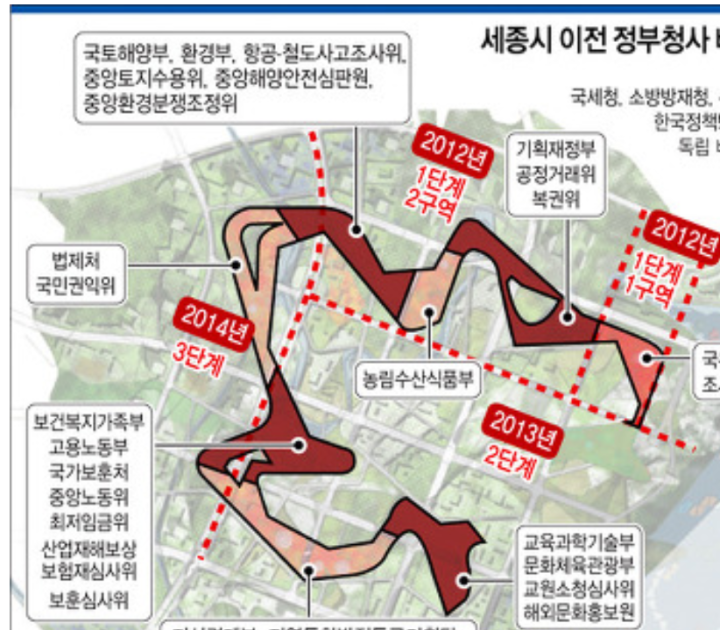

이전되는 행정기관은 2005년 당시 12부 4처 2청 49개 기관으로 정했으나, 이후 조직개편을 거치면서 2010년 9부 2처 2청 36개 기관으로 조정되었다.

2012년 가장 먼저 국무총리의 집무공관이 이전하였고, 세종정부청사가 완공되자 2014년까지 3단계에 걸쳐 36개 행정기관이 성공적으로 이전하였다.

2016년 9월에는 행정자치부, 국민안전처, 인사혁신처 등의 4개 기관까지 추가로 이전하여 총 40개 행정기관이 이전되었다.

정부기관만 내려온 것이 아니다. 15개의 국책연구기관도 함께 이전하여 행정부서와 긴밀한 업무협력을 꾀하고 있다.

이에 따라 이저기관에서 근무하는 공무원 1만 3,000여명과 연구원 3,500여명이 세종시에 거주하거나 출퇴근하고 있고, 가족들의 이주도 계속되고 있다.

행정기관이 이전하는 과정에서 혼란스러운 상황도 발생했다.

공무원들이 거주할 아파트가 건설되지 않아 서울에서 세종시로 매일 출퇴근하거나 인근에 임시 거주지를 마련해야 하는 불편을 치러야 했다.

그 원인은 세종시 수정안 논란이 뜨거웠던 시기, 행정도시의 미래가 불투명해지자 건설업체들이 발을 빼는 사태가 빚어졌기 때문이다.

다행이 행정도시 원안이 사수되면서 아파트 건설이 재개되었으나 완공이 지연되는 바람에 공무원들은 한동안 불편안 출퇴근을 감수해야 했다.

현재 공무원들의 거주 문제는 안정적으로 해결되었으나, 업무의 비효율성은 여전히 과제로 남아 있다.

행정기관은 이전했지만 국회와 청와대가 서울에 있기 때문에 공무원들이 회의나 보고를 하기 위해 출장업무가 빈번할 수밖에 없다.

이에 대한 근본 원인은 완전한 행정수도가 아닌 행정중심도시로 건설되었기 때문으로, 국회와 청와대가 서울에 있는 한 행정의 비효율 문제는 해소될 수가 없다.

이춘희 세종시장은 2012년 시장 선거에 출마하면서 이 문제를 해결하기 위해 국회와 분원과 청와대 제2 집무실을 설치하겠다고 선언했다.

사실 이와 같은 정부 이원화 상태를 유지하기보다는 노무현 대통령이 처음에 약속한 행정수도를 복원하는 것이 가장 확실한 해결책일 것이다.

지난 2016년 국회의원 총선거 당시 여야 정당도 이 계획에 주목한 바 있고, 2017년 5월 탄핵정국이 낳은 제19대 대선에서도 각 대선 후보들이 적극적인 관심과 의지를 표명한 만큼 행정수도를 향한 세종시의 미래는 어둡지 않다.

- 이미지 없음

- 이미지 없음

세종대왕이 북방으로 백성들을 이주시키는 과정은 순탄치 않았다.

따뜻하고 물자가 풍부한 남쪽 고향을 버리고 한지(寒地)를 자청할 사람이 누가 있겠는가.

이에 세종대왕은 사민을 모집하기 위해 양반에게는 자품(資品)을 높여주거나 토관직을 주고, 향리나 천인에게는 부역을 면제하거나 면천(免踐)으로써 관직에 나아갈 수 있도록 배려해주었다.

호응이 없자 죄인을 강제로 이주시키는 방안까지 동원하기도 하다.

세종시 건설이 현대판 사민정책이라 할지라도 이주 보상에 관한 해겳방식은 세종대왕보다 훌륭했다 자부할 수 있다.

대표적인 것이 예정지역 중인들에 대한 보상직업과 재정착 지원이다.

주민에 대한 강제이주나 철거는 없었으며, 울며 겨자 먹기식의 일방적인 보상도 없었다.

그보다는 주민과 소통하고 주민이 참여할 수 있는 보상방식을 택했다.

토지 보상은 공시지가보다 몇 배 높은 액수로 보상했고, 영세한 주민들이 거주할 저렴한 임대아파트 공급 대책을 세웠고, 재정착을 원하는 주민들의 생계대책으로 다양한 일자리 방안들도 마련했다.

주민의 입장을 대변하는 주민대표와 함께 논의하고 협상한 결과, 1년 만에 95퍼센트의 보상이 타결되는 놀라운 성과를 거두었다.

주민보상에 관해 특기할 만한 또 다른 사업이 있었다.

연기•공주지역 곳곳에 흩어져 있는 3만 2,000여 기의 묘지를 이장하는 문제였다.

절차상 도시를 건설하려면 묘지부터 이전해야 했기 때문에 건설청은 일찌감치 장사 대책팀을 꾸려 적극적인 방안 마련에 착수했다.

가장 좋은 방안은 화장장과 납골장을 갖춘 장묘시설을 갖추어 이장하는 것으로, 우리의 전통적인 장례문화를 바꿀 기회이기도 했다.

국토의 70퍼센트가 산악지대인 우리의 국토 상황을 고려할 때 매장(埋葬) 풍습은 개발에 큰 걸림돌이 될 수밖에 없다.

장사 대책팀은 대대로 모셔온 선조들의 묘를 파내어 화장하기를 꺼리는 지역 종중을 설득하는 한편 풍수지리에 맞는 묘지공원 자리를 물색했다.

애초에는 서양처럼 도시 내부에 정갈한 공원묘지를 조성할 계획이었으나, 집 근처에 화장시설이 들어오는 것을 꺼리는 주민 감정을 배려하여 한적하고 조용한 남면 고정리 지역에 입지를 정했다.

시민들이 공원묘지에 거부감을 갖지 않도록 하는 데도 정성을 기울였다.

36만 제곱미터의 넓은 부지에 무공해 최첨단 설비를 갖춘 화장장과 납골 시설을 들이고, 자연친화적인 자연장(수목장, 납골평장 잔디묘역), 지역 종중의 묘역, 산책을 즐길 수 있는 수목 공간도 조성했다.

이 새로운 개념의 묘지공원은 1998년 타계한 SK그룹의 창업주 최종현 회장의 뜻으로 이루어진 기증사업이다.

평소 좁은 땅덩어리에 묘지가 빽빽이 들어찬 한국의 현실을 안타까워했던 최 회장은 "내 시신은 화장하고, 훌륭한 화장시설을 만들어 사회에 기증해 장묘문화 개선에 앞장서 달라"는 유언을 남겼고, SK그룹이 그 유지를 받들어 묘지공원 조성에 500억원을 투자했다.

그리하여 납골당이나 화장터라는 고정관념에서 벗어난 아름다운 묘지공원이 국내 최초로 탄생되었다.

그리고 '은하수공원'이라는 고운 이름을 얻게 되었다.

사람이 죽으면 하늘로 올라가 은하수에 머문다는 상상적 믿음에서 착안한 것이다.

은하수공원은 세종시에서 가장 먼저 건설된 시설이라는 점에서 의미가 있고, 또한 지역주민의 정서를 배려하는 차원에서 성공적이었다는 평가를 얻었다.

세종시는 2030년까지 돌다리를 하나씩 하나씩 놓아가는 후일지효의 사업이다.

정부의 행정기능이 원활하게 이루어질 때까지, 새로 이주하는 시민이 자리를 잡을 때까지, 옛 고향을 잃고 새로운 고향을 맞은 원주민의 삶이 안정될 때까지 건설은 계속될 것이다.

그리고 그 여정에는 언제나 시민의 참여가 함께할 것이다.